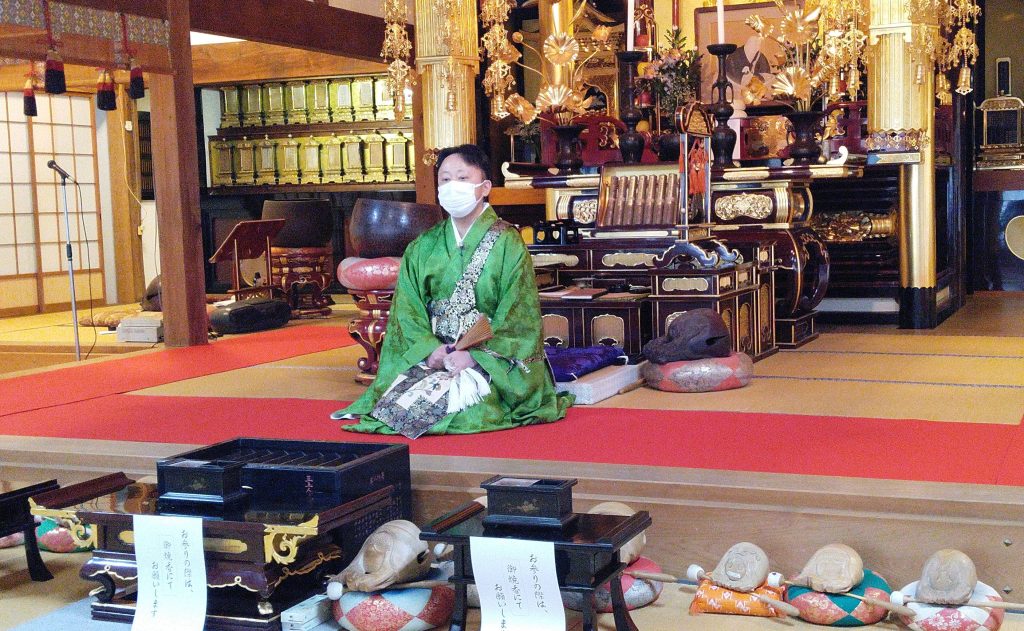

4月22日(土)10:00より御忌(ぎょき)法要を執り行いました。

御忌は、浄土宗をお開きになった宗祖法然上人の命日忌の法要であります。

「智者のふるまいをせずして、ただ一向に念仏すべし」一枚起請文の中の一節です。

たとえ仏教を極めたとしても、決しておごり高ぶるのではなく、ただひたすらにお念仏に励んでほしい。

法然上人の最後の願いでもあったというのは、言うまでもありません。

上人のご遺徳を偲び、お念仏をお唱えしご回向をいたしました。

その後は、鹿島市民図書館の学芸員、高橋研一氏を招いて、源昌寺の歴史と文化について

皆さんと一緒に学習をいたしました。

近隣で発生した安政の大火で本堂が焼け落ちましたが、先人のたゆまない努力と

檀家各家のご先祖様が必死に寺の再建と維持に努めて来られた深い歴史を知り胸が熱くなりました。

島原からの歴史と鎌倉時代から江戸時代に起こった色々な文化や浄土宗の伝播など。

大変勉強になったいいお話を聞けました。

また、新たな志を持って、先人に負けないように頑張っていかなければ。そんな思いが沸き上がって

来たのは私だけでしょうか。御参詣頂いた方々を見ていたら皆さんもきっとそう思われたに違いない。

そう思える時間があっという間に過ぎていきました。たくさんの御参詣、ありがとうございました。