【トピックス】

以下のリンクからPDF形式でご覧になれます

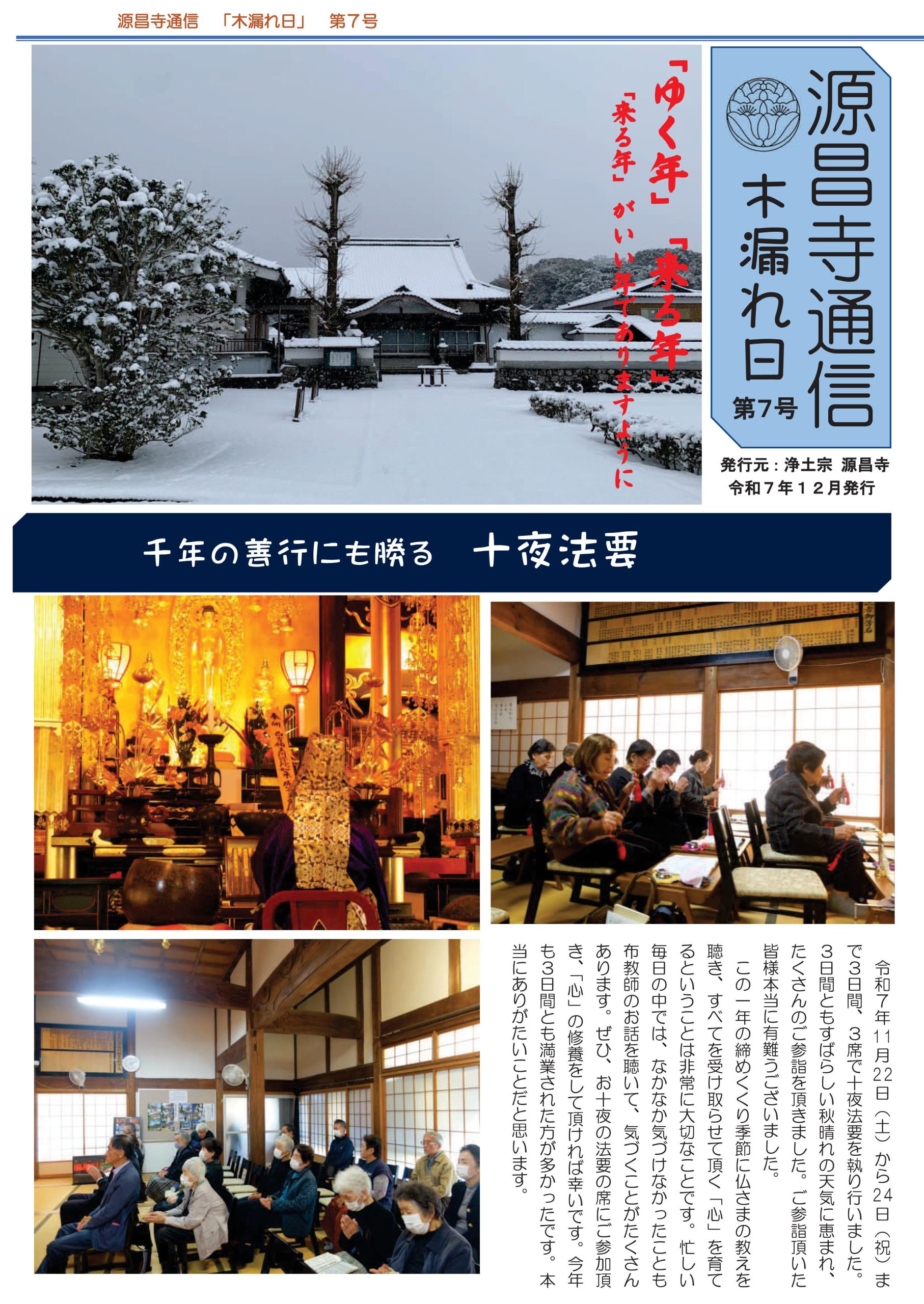

令和7年11月22日(土)~24(祝)の3日間3席で十夜法要を勤めました。3日間ともすばらしい秋晴れのもとに開催することが出来ました。ご参詣頂いた方々誠にありがとうございました。1年の締めくくりの季節に。十夜法要を通して、すべてを有難く受け取らせて頂く「心」を育てること。忙しい毎日の中ではなかなか気づくことが出来ない私たちの心。じっくりと3日間の十夜法要の中で心が育てられたことと思います。今年も3日間とも満業された方も多かったです。本当にすばらしいことと思います。今後もその思いに応えるべく精進して参りたいと思います。

8月12日(火)・14(木)・15(金)と令和7年度お盆合同回向会を開催しました。暑い日が続きましたが、たくさんのご参詣を頂きありがとうございました。無事に終えることが出来ましたのも色々な方々のご支援があったからこそと思っております。今年は特に戦後80年の年。戦争でお亡くなりなった各家のご先祖さまの御霊安かれと皆様と一緒にお念仏ご回向をいたしました。

源昌寺通信「木漏れ日」第6号を発行しました!

檀信徒の皆様には、「お盆合同回向会」の案内と一緒に郵送いたします!

【トピックス】

こちらのURLよりご覧いただけます。

令和7年5月21日(水)13:00~施餓鬼会を勤修いたしました。その日は大雨の予想でしたが、そこまでの雨は降らずによかったと思っています。しかしながら、あいにくの雨にもかかわらず、たくさんの方々にご参詣いただき誠にありがとうございました。ご回向と御焼香をして頂いている初施餓鬼をお迎えのご家庭の方々。色々な想いと たくさんの思い出が巡るなか、涙ぐむ方もおられました。亡き方の姿形は見えませんが、残された想いはずっと繋がっていくのだと思います。思いを胸に一緒にお唱えしたお念仏は亡き方々へ必ず届いたことでしょう。

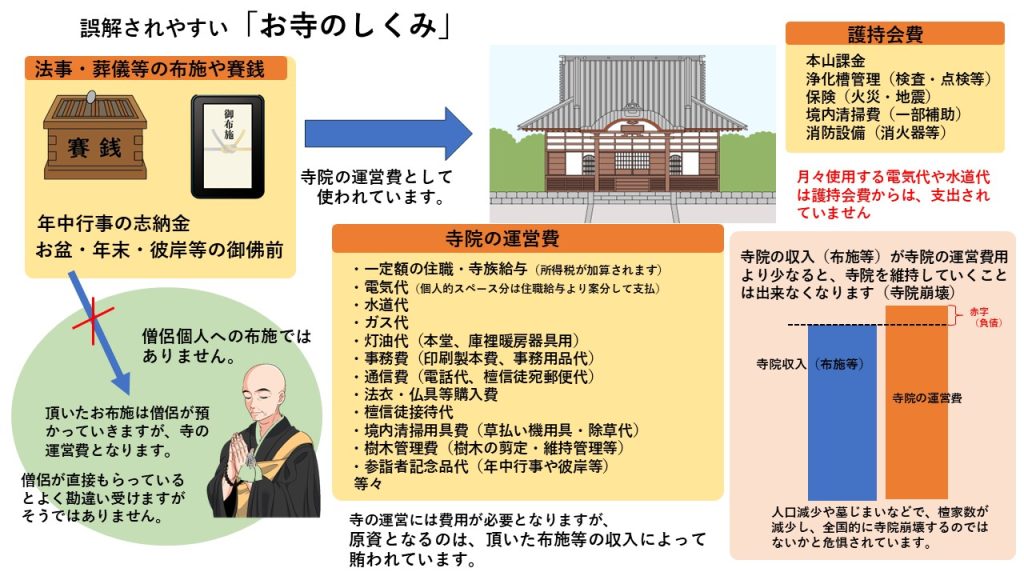

Q.「坊主丸儲け」と良く聞きますが、お坊さんは税金を払ってないとは本当なのでしょうか?

A.いいえ。税金はちゃんと払っていますよ。お坊さんの収入(所得)は、実は毎月もらう給料だけなのです。給与なので当然、所得税がかかりますし。また、住民税も支払う義務があります。税金が免除されているのは、公益法人とみなされる宗教法人として登録されている寺境内の建物や敷地の固定資産税だけなのです。それは、寺境内や敷地は、住職個人の所有物(資産)ではなく、公益性のある宗教法人としての所有物だからです。

年中行事の志納金や法事・葬儀の布施、お賽銭、お盆や年末・年始の御仏前等は、僧侶が預かっているだけで、そのまま住職の懐に入るのではありません。これらは、宗教法人の会計にそのまま算入して、寺院の運営費に充てられています。その運営費には、住職等の給与もあり、住職や寺族(住職の家族)が個人的に使用するスペース分の電気代等は、住職の給与から支払っています。

寺の運営には費用が必要となりますが、その原資となるのは、頂いた布施等の収入のみによって賄われています。

寺の収入(布施等)が寺院運営費を下まわれば、寺院を維持運営していくことができなくなります。また、護持会費(寺を護持管理していく費用)の主な使途は、寺院境内の保険等が主で、電気料や水道料等の維持管理費は、寺院運営費(布施等が原資)より賄われているのが現状です。

人口減少や墓じまいなどで、檀家数が減っていくと、全国的に寺院崩壊するのではないかと危惧されています。

「坊主丸儲け」というのは、外から一部のいいところのみを見たもので、実際の寺院運営はとても難しい現実があります。今後はさらに寺院運営が厳しくなると言われています。

ただ見れば なんの苦もなき 水鳥の 足に暇なき

我が思いかな

水戸光圀公がお作りになった和歌です。

【意味】水鳥はスイスイと水面に浮いているように思える。

でも、水面下では足をひっきりなしに動かして、見

えない所で苦労している。

他人のやっている事は、気楽で簡単にそうに見える。

しかし自分でやって見ると、以外に簡単にいかない

のが常。自分が同じ事を行う時に初めてその大変さ

が分かる。

最近は、この言葉が胸に突き刺さります。一国一寺を預かる身として。

寺の運営も難しい時代となりました。しかし、実は視点が違うから

思いがズレてしまうのでしょうか。

ただ、ひたすらに念仏に励む毎日をお過ごしくださった法然上人。

また、400年以上続く法灯をお守り頂いた歴代上人。

いつの時代も苦労は尽きませんが・・・

その足跡をたどるとき。不思議とその苦労と想いに。

自然と涙が出て参ります。

合掌